——前言——

教学案例是教育研究与实践重要工具,通过详细描述教学情境、问题解决过程和实践成果,为教师提供宝贵的经验和参考,促进教师专业能力成长,总结教育教学经验,更新教育理念和教学方法,提高课堂教学质量和育人水平。

为进一步落实立德树人根本任务,深入挖掘课程思政元素,聚焦数字化技术与课程教学深度融合,学校开展了本科教学优秀案例征集活动,共评出150个校级优秀案例,其中课程思政优秀案例100个(校级特等奖案例15个,校级一等奖32个,校级二等奖53个),混合式课程优秀教学案例50个(校级特等奖5个,校级一等奖15个,校级二等奖30个)。为发挥优秀案例示范引领作用,促进教学优质资源共享,本期整理汇总了我校10个课程思政优秀案例,供老师们交流学习。

01

课程思政优秀案例 特等奖

艺科融合,守正创新——《珐琅工艺之美》课程思政教学案例

美术学院 吕欣欣

作者简介

吕欣欣,讲师,党支部副书记,美术学院造型艺术系主任,学校教学青年英才。广东省美术家协会会员,美术工艺品设计师(二级)。主持省级项目3项,校级教改项目6项,参与省部级课题多项。获全国普通高校美术教育专业教师基本功展示三等奖。

案例分享

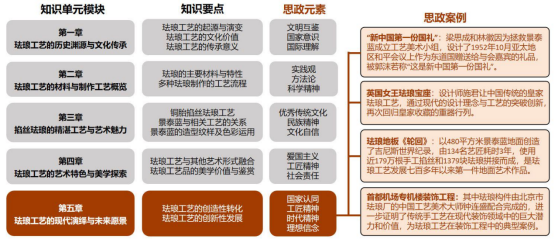

《珐琅工艺之美》是一门16课时、1学分的公共艺术课程(理论)。课程采用线上线下混合教学,有机融合了审美人文素养、课程思政与创新创业训练。通过学习东西方珐琅工艺的演变轨迹,引导学生思考文明交流互鉴对实现中华民族伟大复兴的重大意义。通过探究珐琅材料与制作、艺术特色及现代演绎,促进学生人文社科与艺术审美融合。课程以艺科融合为路径,与时俱进助力中华优秀传统文化守正创新。以优秀传统文化为思政教育的载体,为高校落实立德树人根本任务提供精神滋养。

图1 课程知识点关联的思政元素

图2 《珐琅工艺之美》课程思政知识图谱

02

课程思政优秀案例 特等奖

党建引领聚合力“双百行动”促发展广东技术师范大学《景观专题设计》“课程思政”优秀教学案例

美术学院 周峻岭

作者简介

周峻岭,教授,博士,设计学博士生导师,芬兰阿尔托大学高级访问学者,中国会展经济研究会展览展示工作委员会委员,广东省环境艺术设计协会高校委员会副主任。研究方向:城乡规划设计、艺术设计、人工智能。主持教育部、教育厅、国家重点实验室重点课题等教研科研课题多项,于 SCI期刊、CSSCI 期刊、北大中文核心期刊等发表多篇论文,出版专著5部。

案例分享

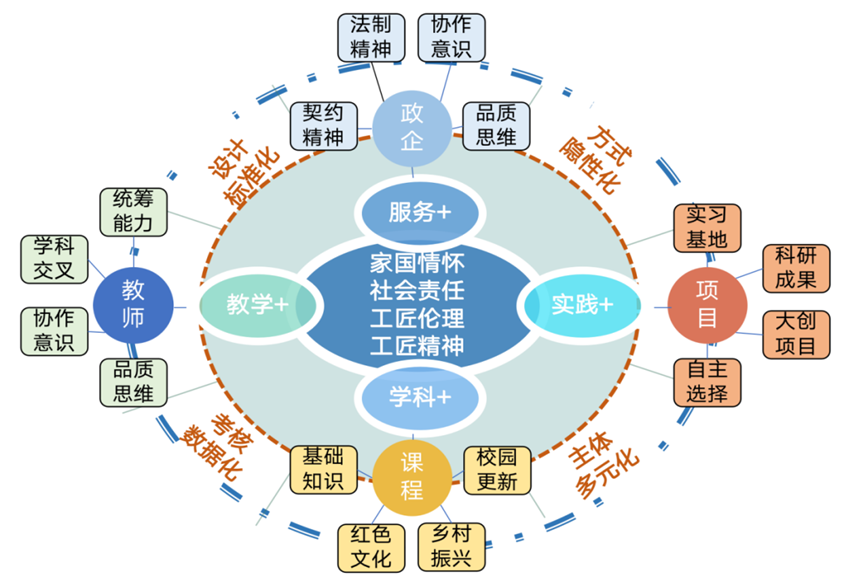

《景观专题设计》是我校环境设计专业的核心课程,50学时,其中理论36学时,实践14学时,2.5学分。本课程旨在培养具备国际视野、注重人文关怀、传承地域文化的景观设计创新型人才。课程结合我校“双百行动”落地落实,通过“真题实做”对接广东省韶关市仁化县、清远市小三江镇,技术赋能服务乡村振兴。通过课程真题实做及评价改革等创新措施,实现了德技融合、赛教融合与专创融合。授课过程中,课程思政“N+1”浸润范式创新成果富有成效,落实全员、全程、全方位的育人要求。

图1 课程思政实施结构图

图2 仁化县亲联村现场调研

03

课程思政优秀案例 特等奖

从“美术学师范生”走向“自觉铸牢中华民族共同体意识的美术与教育工作者”——《民族与民俗题材国画专题创作》课程思政的构建与实践

美术学院 李先帆

作者简介

李先帆,博士,讲师,美院党委委员,党支部书记,美术学系副主任,国家画院-广州画院青苗画家。长期从事中国民族美术、中国画理论与创作的研究及实践。主持、参与多项省级课程思政与艺术研究项目;美术作品多次入选国内外各级展览并获奖,被多家机构收藏;学术论文多次发表并获得省级奖项;教育部与教育厅举办的全国及全省艺术类师范技能大赛一等奖获得者。

案例分享

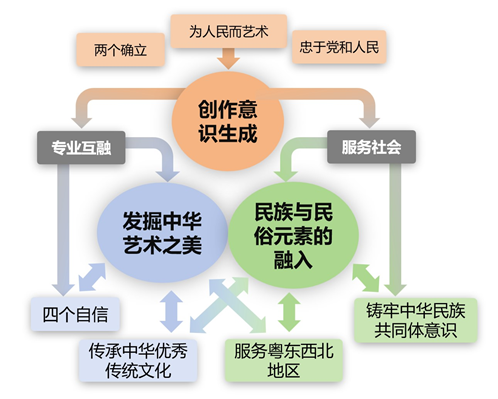

《民族与民俗题材国画创作》是美术学(师范)专业大三年级的专业必修课程,100学时。本课旨在通过观摩古今中外的经典作品,结合考察的体验,融合所学技法,在已有的基础上进行更深入的创作探索。授课对象主要为美术学(师范)专业定向生,将来会走向广东的粤东西北地区,为地区的基础教育与普惠美育服务。本课程让同学们以跨学科、跨地域文化的心态介入到创作实践中,熟悉岭南地情,增进民族情感。通过“一个中心、两根主轴、多元融合、双平台构建”的顶层设计与“三课程核心、四融入热点”的内容深度融合式课程思政,使同学们在课程中充分铸牢中华民族共同体意识,形成民族团结的自觉,养成为人民而艺术的习惯。

图1 课堂思政融合内容的主要对应点

图2 教师作品展示:教师通过自身艺术探索历程的展示,感染并激励学生

04

课程思政优秀案例 特等奖

小螺钉大匠心——《工程制图》第7.1节螺纹

汽车与交通工程学院 张小帆

作者简介

张小帆,女,中共党员,博士,讲师,现任汽车与交通工程学院新能源汽车工程系教师。主持及参与省市厅级项目6项,主持省市厅级教改项目3项,校级教改项目2项,发表学术论文20余篇,其中三大索引收录15篇。

案例分享

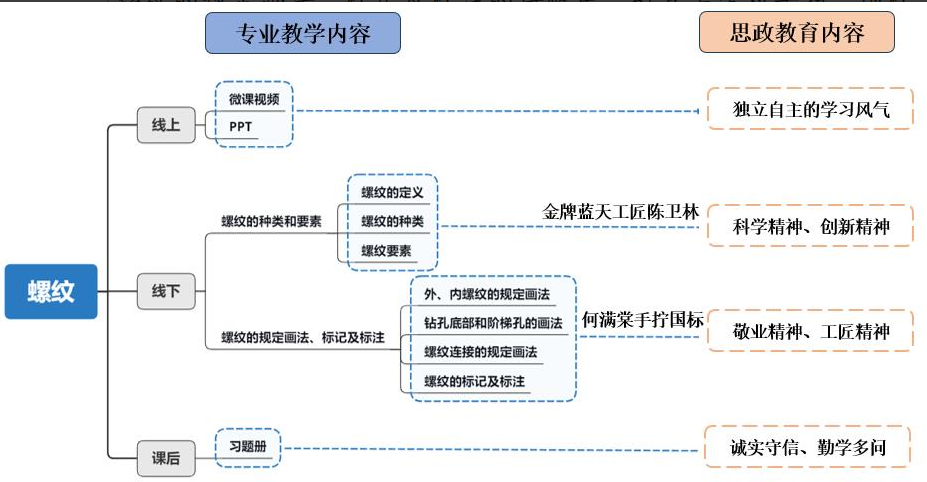

《工程制图》是车辆工程、新能源汽车工程等工科类专业必修的专业基础课,一般在本科一年级分上、下两个学期开课,共4学分, 64学时,研究如何运用正投影的基本理论和方法来绘制和阅读工程图样,是一门理论、实践较强的工程语言。根据课程特点,在实现课程知识目标和能力目标基础上,创设“讲一个故事、树一个榜样、立一面旗帜、悟一个道理”的情境,以金牌蓝天工匠陈卫林和大国工匠何满棠手拧国标的故事案例,将“敬业精神、工匠精神、科学精神、创新精神、诚实守信、独立自主”等思政元素有机融入螺纹相关专业教学内容,全面渗透到整体教学设计、教学环节、考评环节的教学全过程,提升课程的教学质量,丰富课程教学内涵。推动学生德、智、体、美、劳全面化发展,激发学生的创新意识、创新能力,提升学生职业素养和综合竞争力,实现工程制图课程技能学习与德育教育同向同行,全面提升人才培养质量。

图 专业教学与思政教育的融合设计

05

课程思政优秀案例 特等奖

新时代的中国面孔——影视评论与写作之角色评论

文学与传媒学院 温立红

作者简介

温立红,电影学博士,硕士生导师。广州市评论家协会羊城青年签约文艺评论家,广东省电影家协会会员。主持省、市厅级项目多项,指导学生参加大学生大广赛、大学生电影节等多次获奖,获第六届广东省青年教师教学大赛二等奖,校级教学大赛一等奖,教创赛一等奖。

案例分享

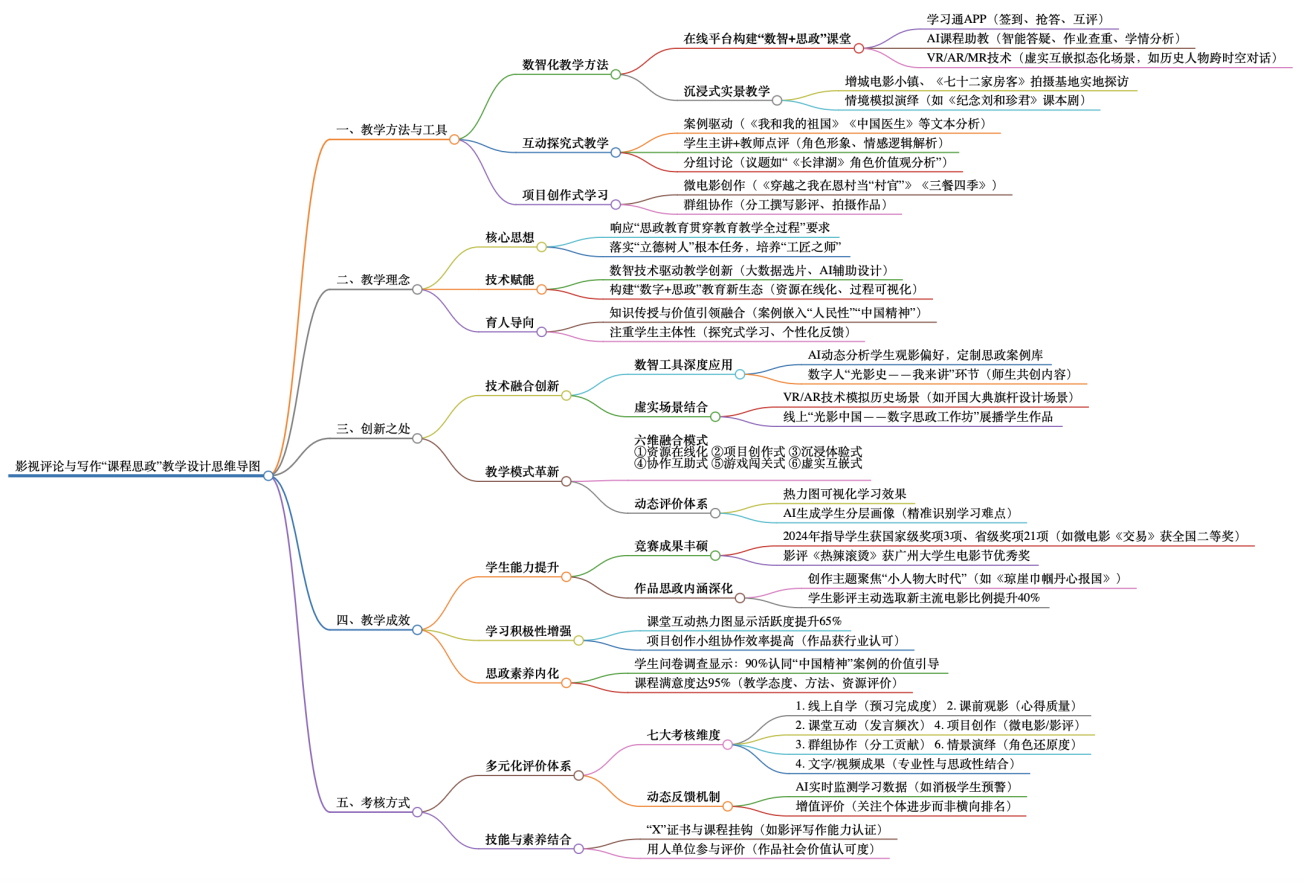

《影视评论与写作》课程为2学分,是广播电视编导专业、戏剧影视文学专业必修课。课程通过引入数字化手段教学,借助电影画面,视频片段,在线课程等多种形式呈现,增强课程内容生动性和趣味性,实现了专业技能培养与思政教育同向同行;教学方法强调自主性、互动性、沉浸式与参与感,提高了学生学习积极性与专业兴趣度,可视化教学效果的热力图以及学生创作作品质量与主题显示,本课程数字思政教育有效提高了学生思想政治素养,实现对学生的价值引领与品格塑造,强化学生对民族文化、中国精神的自信心与认同感。

图1 《影视评论与写作》角色教学目标逻辑图

图2 影视评论与写作“课程思政”教学设计思维导图

06

课程思政优秀案例 特等奖

诚信、自律铺就职业、人生的宽广大路——《会计学基础》课程思政设计案例

财经学院 蔡文英

作者简介

蔡文英,会计学讲师,广东省线上线下混合式教学一流本科课程《会计学基础》课程负责人。

案例分享

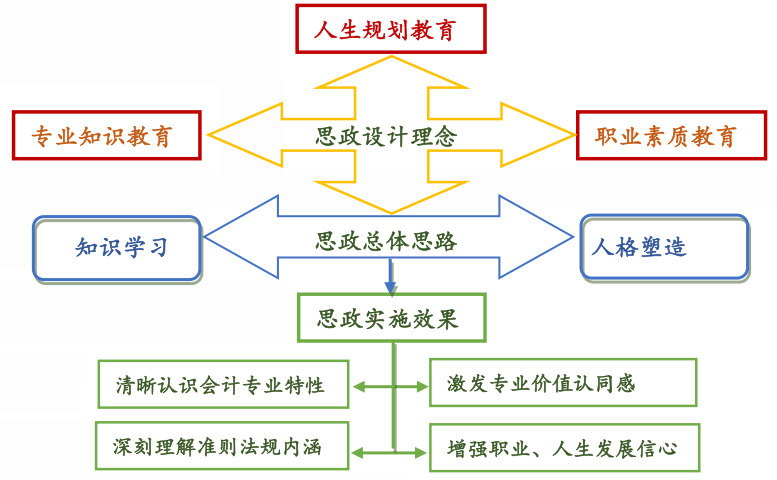

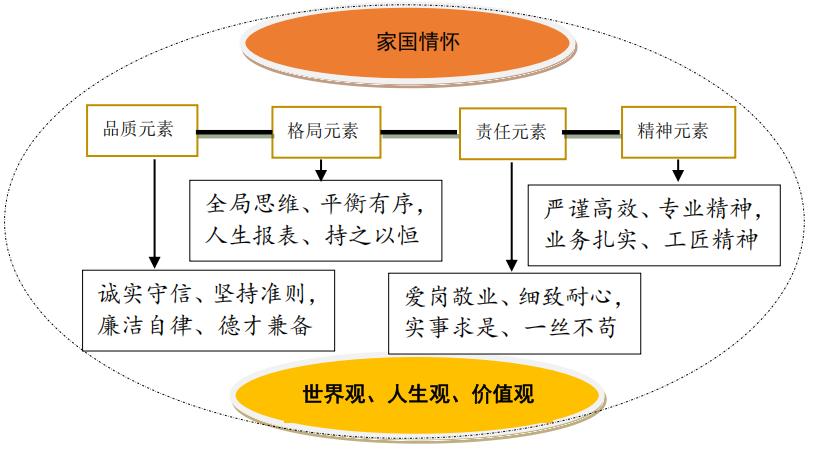

《会计学基础》是财经类大一新生入学后接触的第一门专业基础课,总计60学时,在学生的专业引导、 素养培育、理论构建,及职业操守规范等方面具有重要意义。课程坚持将人生规划教育与专业知识教育相结合,引导学生用长远眼光审视人生发展、职业规划,用自律内驱力守住会计职业的道德底线,培养契合时代发展需要的多维高阶综合素质,提升社会主义核心价值观。教学过程引入实务案例、人物故事、 热点分析,激发学生的专业认同和人生思考,通过亲手编制自己的人生报表,深刻理解了会计知识体系、准则法规的意义, 领悟守护职业操守和人生发展平衡的重要性,增强了学生对职业规划和人生发展的信心。

图1《会计学基础》课程思政案例总体框架图

图2 《会计学基础》课程思政元素图

07

课程思政优秀案例 特等奖

“立德树人”与“科学”强师:《幼儿科学教育与活动指导》课程思政育人的探索与实践

教育科学学院 全守杰

作者简介

全守杰,博士/博士后,教授,硕士生导师,美国加州州立大学富乐顿分校访问学者, 主讲《学前教育学》《幼儿科学教育与活动指导》《幼儿园组织与管理》等课程,主持撰写的教学案例获得入选全国专业学位教学案例中心案例库。

案例分享

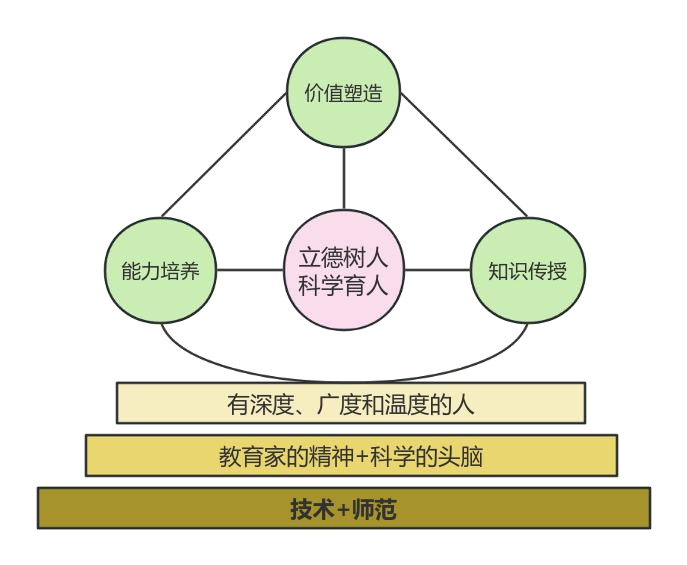

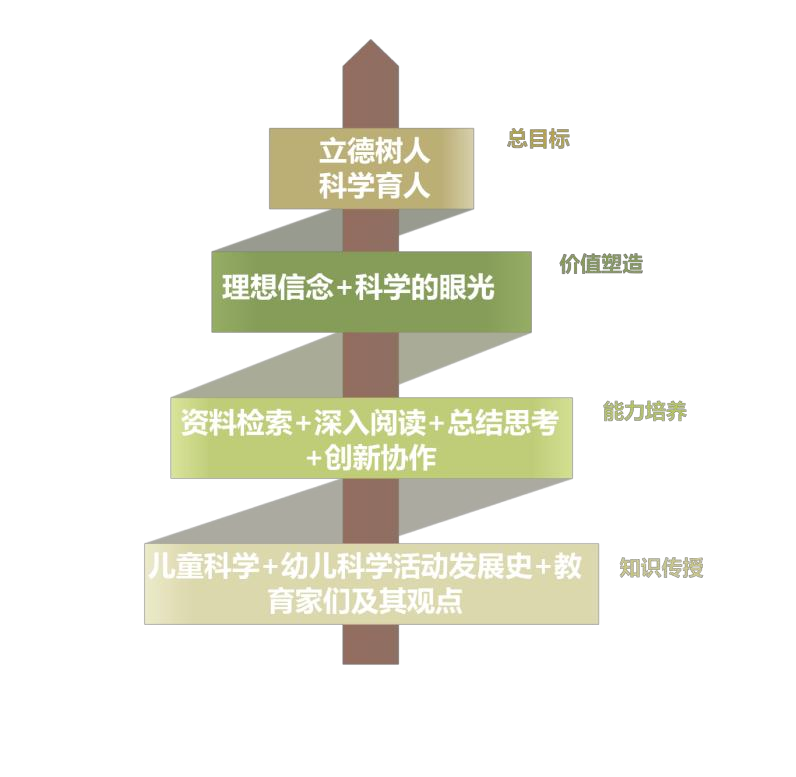

《幼儿科学教育与活动指导》(32学时,2学分)是学前教育专业的必修课程之一,旨在培养学生掌握有关幼儿科学活动教育的知识、能力与素养。本课程构建基于课程思政和专业教学双融双促的“思政认知・职业认知+思政能力・专业能力+思政素养・综合素养”的综合评价维度,将课程思政贯穿评价全过程,落实“立德树人”根本任务,培养能力强和素养优的专业化幼儿园教师。

图1 《幼儿科学教育与活动指导》课程思政框架图

图2 教学目标图

08

课程思政优秀案例 特等奖

平面设计中的中华传统文化数字创意应用

教育科学学院 王竹君

作者简介

王竹君,设计学博士,副教授,硕士生导师。广东省一流本科课程《数字艺术与平面设计》负责人,广东省本科高校课程思政示范课堂负责人,主持省部级、省级科研及教研项目7项,获全国高校混合式教学设计创新大赛三等奖、全国高校教师教学创新大赛广东省二等奖等多项国家级、省级教学荣誉。指导学生参加大广赛等A类学科竞赛获国家级、省级奖百余项。

案例分享

《数字艺术与平面设计》是一门融合设计美学与技术的创意艺术类课程,是数字媒体技术专业(工科)设计方向承上启下的核心课(64学时,4学分),开设于大二上学期。课程开设至今13年,于2023年获广东省一流本科课程(线上线下混合式)。课程汲取中华优秀传统文化与马克思主义科学理论的养分,希望学生能通过课程学习,志存高远、脚踏实地,扎根中华文化,用设计服务人民。课堂通过深入浅出的优秀课程案例和AI数字智能实训,鼓励学生用设计作品传播中华优秀传统文化,切实培养和提升学生文化使命感和设计责任感。

图1 教学过程

图2 教学过程

09

课程思政优秀案例 特等奖

“家之情深、校之韵长、国之魂重”——视觉传达设计思政创新案例中的家校国情怀融合

教育科学学院 赖晓嫣

作者简介

赖晓嫣,博士,校聘副教授。主讲《视觉传达设计》、《教育技术学导论》等课程。主持广东省哲学社会科学规划青年项目。在《Computers & Education》等教育技术学高水平SSCI、CSSCI期刊、教育学国际高水平会议发表论文20余篇。

案例分享

《视觉传达设计》以“PARTY”理念开展教学。通过项目式学习,融入人性化、数字化、智能化设计;设定可达成目标,借助分层任务,递进项目与智能辅助来实现。培养学生社会责任感,从家、校、国角度深化认知。强调小组合作,细化角色,多元协作并以作品为导向。鼓励自主创意,在开放主题中遵循设计原则,关怀社会,全面提升学生专业能力与素养。

图1 教学方法创新

图2 来自西藏的学生分享西藏风景

10

课程思政优秀案例 特等奖

从制造到“绿色智造”——飞机钛合金大型复杂构件的增材制造技术

机电学院 卢海洲

作者简介

卢海洲,工学博士,校聘副教授。主讲《材料力学》、《绿色制造技术》等课程,获评校级课堂教学质量优秀教师,主要研究方向为绿色制造、增材制造、智能材料,主持国自然青年基金、广东省区域联合基金-青年基金项目等项目,在高水平中英文学术期刊发表论文40余篇,论文被引超1100次,申请专利12项。

案例分享

本教学案例聚焦《绿色制造技术》课程的重点内容激光选区熔化增材制造技术,以飞机钛合金大型复杂构件的制备为例,融入中国工程院王华明院士在这一领域的研究历程,开展课程思政教学。设计理念上,以艰难环境下执着探索为范,激发学生创新攻坚精神。讲述“绿色智造”原理时,穿插攻克难题的具体事迹,将院士的个人科研追求与国家航空战略需求紧密相连,培养学生的家国情怀与使命担当。强调“绿色智造”,引导学生思考科技与环境关系,培养工程绿色化思维。总体思路与实施效果:以国家需求,引出科研的必要性,讲述突破的艰辛,引导学生体会坚守的重要性,旨在树立学生的榜样意识,塑造学生的坚毅品格与正确价值观。

图1 教学方法设计思路

图2 王华明院士团队运用SLM技术攻克飞机钛合金大型复杂构件制备难问题

文章来源:优秀教学案例获奖教师